This article, based on my chance encounter with retired Bavarian police superintendent Otto Oeder and subsequent invitation to the Stammtisch, appeared in the Mindener Tageblatt’s January 13/14, 2024 weekend edition. Captions to photos are in English so you can follow along even if you don’t read German!

Leuchtende Berghänge: sattgelbes Eschenlaub, das Hellgelb frühherbstlicher Buchenblätter, warmrote Tupfer aus Bergahorn, die Rosttöne der Eichen, dunkles Fichtengrün; versprenkelt kleine Ortschaften und zufrieden aussehende Kühe auf grünen Weiden. Ein Stück Neuengland mit Direktanbindung an die A9? Aber hier geht das Schiefergebirge in den Frankenwald über, die Freistaaten Thüringen und Bayern grenzen aneinander, und Spurensucher im Wald stoßen auf Hinterlassenschaften der deutschen Teilung.

Von der A-9 kommend durchquert man die dichten Wälder des südöstlichen Thüringens und rollt dann, kurz nach der Abzweigung zum klitzekleinen Titschendorf, über die Landesgrenze nach Bayern: die ehemalige deutsch-deutsche Grenze.

Ohne das braun-weiße Schild mit der Aufschrift “Hier waren Deutschland und Europa bis zum 15.11.1989 geteilt” hätten Ortsfremde keine Ahnung, dass hier einst die ausgeklügelten Befestigungen des Eisernen Vorhangs ein Durchkommen unmöglich machten. Unmöglich, das hieß in vielen Fällen tödlich. In allen Fällen war der Versuch lebensgefährlich.

Wer an dem Schild aussteigt, kann quer zur Bundesstraße in beide Richtungen eine Doppelspur aus Lochbetonplatten nachverfolgen: den Kolonnenweg. Auf ihm fuhren einst die DDR-Grenzer Patrouille. Wer es mit dem Aussteigen ernster meint, kann sich von hier aus auf eine Wanderung durch die deutsche Geschichte begeben: in die eine Richtung bis zur Ostsee, über gut 1200 km; in die andere Richtung bis zur tschechischen Grenze, bis dort sind es knapp 200 km. Ein do-it-yourself Lehrpfad durch eine Erinnerungslandschaft.

Kaum eineinhalb Kilometer Luftlinie von Titschendorf, aber in Bayern, liegt der 1600-Seelen-Ort Nordhalben. München liegt weit von hier, und überhaupt ist hier ja Franken, wie auch ein Blick auf die Speisekarte im Gasthaus Wagner versichert: Nordwaldspieß gibt es hier, Fränkisches Winzersteak – “Junge, moderne fränkische Küche”. Bei jedem Schwingen der Küchentür wabern kulinarische Duftproben durch den Raum.

Allmählich füllt sich die obere Gaststube an diesem frischen Montagabend im Oktober.

Es wird gegrüßt, geprostet, gegessen, sich unterhalten – die meisten der knapp 50 Besucher kennen sich. Zumeist sind es Männer, größtenteils im Rentenalter.

Kurz nach 19:00 Uhr übertönt eine Handglocke das Stimmengewirr. “Ich begrüße Euch ganz herzlich zum Grenzerstammtisch”. Ein stämmiger Mann ist aufgestanden: Günther Heinze, 69. Er war dabei, als zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung Grenzer aus Ost und West begannen, bei Bier und deftiger Küche die gemeinsame, geteilte Geschichte aufzuarbeiten. Mit seinen zerzausten Haaren, der schwarzen Cordhose und dem orangenen Pullover sieht er aus wie einer, der in dieser Runde so zuhause ist wie in seinem Wohnzimmer – oder draußen im Wald.

Heinze wohnt Luftlinie 10 km östlich von Nordhalben im thüringischen Schlegel, klingt aber nicht so recht wie einer aus der Gegend – eher Richtung Berlin. Tatsächlich ist er im Spreewald aufgewachsen, und ohne diese Tatsache wäre es vielleicht gar nicht zur Entstehung des Stammtisches gekommen. Weil bei vielen Treffen neue Gesichter auftauchen, erzählt er gleich noch mal, wie es dazu kam.

Zwei, die von woanders kamen

“Also das war im Oktober 2010. Ich war ehrenamtlich für meinen Wanderverein tätig, den Frankenwaldverein, und unsere Ortsgruppe von der Thüringer Seite hatte 20-jähriges Jubiläum. Da fragte einer der Gäste aus Bayern, wieso bist Du denn hier Obmann, Du sprichst doch gar nicht oberfränkisch”. Also erzählte Heinze von seiner Zeit als Wehrpflichtiger an der Grenze und erklärte, dass die NVA die Wehrpflichtigen grundsätzlich möglichst weit von zuhause einsetzte. Er selber hätte bei seinem allerersten Ausgang seine spätere Frau kennengelernt und war im Grenzgebiet hängengeblieben.

“Da sachte eener, Günther, pass ma uff, der Otto hier war ooch anner Grenze, auf bayerischer Seite.” So traf Günther Heinze auf Otto Oeder, der für die bayerische Grenzpolizei den Großteil seines Berufslebens an der Grenze verbracht hatte. Schnell hatten die beiden heraus, dass sie 1969/70 gleichzeitig dort eingesetzt waren und sich theoretisch am Eisernen Vorhang gegenüber gestanden haben könnten. Direkter Kontakt war damals natürlich nicht möglich gewesen, aber nun, zwanzig Jahre nach Grenzöffnung, ergriffen die beiden Männer die Gelegenheit, den Austausch nachzuholen.

Schnell waren je zwei weitere “Ehemalige” aus Ost und West gefunden und der Stammtisch war gegründet. Die Zeit muss wohl reif gewesen sein für so etwas: “Innerhalb von drei Monaten hatten wir 25 Mann”, berichtet Heinze. Jetzt, zehn Jahre später, kommen manchmal über hundert – ehemalige Grenzsoldaten, Grenzpolizisten, Zollbeamte, Angehörige; Leute, die sich einfach für diese Zeit interessieren. Der Stammtisch findet abwechselnd in verschiedenen Orten statt, mal auf thüringischer Seite, mal auf bayerischer.

“Es gibt zwar andere Grenzer-Stammtische, aber die sitzen unter sich, Ossis unter sich und Wessis unter sich. Bei uns ist das hier einmalig mit dieser Mischung”, meint Oeder.

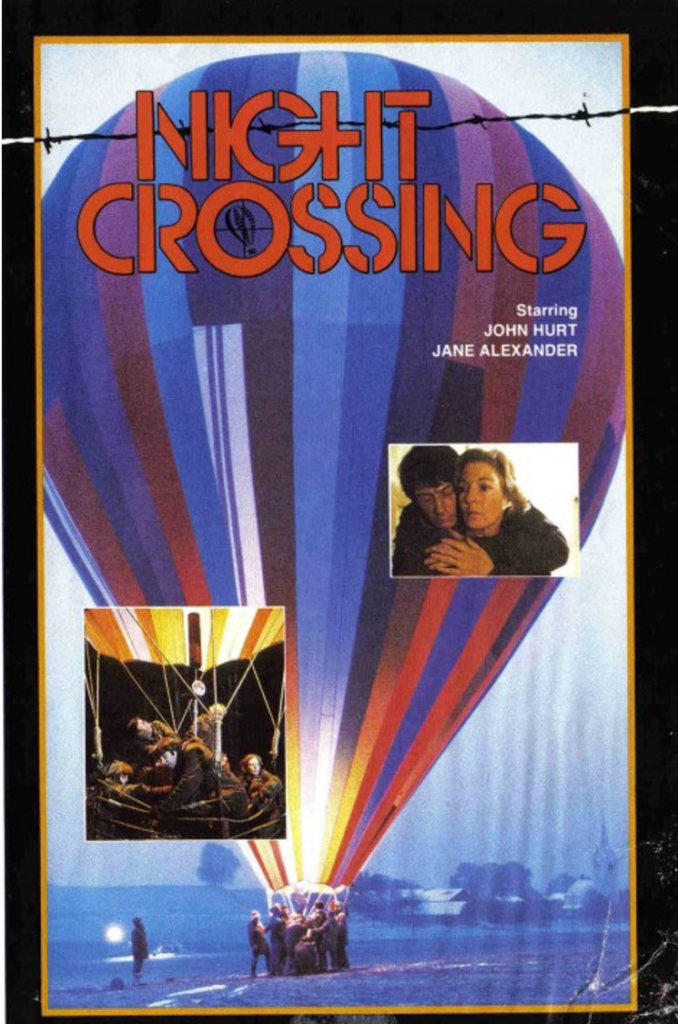

Oft werden Filme mit Grenzbezug gezeigt; manchmal kommen bekannte Zeitzeugen, wie z.B. einer der “Ballonflüchtlinge”, die 1979 mit einem selbstgebauten Heißluftballon die Grenzanlagen überquert hatten.

“Bei der Wanderung am Grünen Band am 3. Oktober hatten wir 80 Leute”, erzählt Heinze.

Vom Todesstreifen zur Lebenslinie

Biologische Artenvielfalt war vermutlich das letzte, über das die Planer des DDR-Grenzregimes sich 1952, als die neue Grenzordnung der DDR in Kraft trat, Gedanken machten. Und doch schufen sie dort so nebenbei ein Refugium für fast die gesamte Liste bedrohter Tier-und Pflanzenarten. Deren Lebensräume waren aufgrund der intensiven Landnutzung in beiden deutschen Staaten stetig am Schrumpfen. Der Grenzstreifen zwischen ihnen jedoch bot—Ironie der Zeitläufte—einen schmalen ökologischen Freiraum: Ein Querschnitt durch Deutschlands Landschaften und Biotope, mit minimaler menschlicher Präsenz und ohne Eintrag von Düngemitteln und Pestiziden. Mehr noch: die Eingriffe der Grenzsoldaten in die Landschaft hatten den Nebeneffekt, sogenannte Saumbiotope—Schnittstellen zwischen verschiedenen Biotopen wie z.B. Wald und Wiese—und eine strukturreiche Offenlandschaft zu fördern.

Gäbe es einen Wettbewerb für Naturschutzgebiete mit bizarren Umrissen – dieses knapp 1400 km lange, 50-200 m breite Band von der Ostsee bis zur tschechischen Grenze würde zweifellos gewinnen. Hätten engagierte Naturschützer aus Ost und West sich nicht gleich nach der Wende für den Schutz des Grünen Bandes eingesetzt, so wäre dieser Hort der Artenvielfalt heute größtenteils untergepflügt oder zubetoniert. Gemeinsam mit dem biologischen Reichtum wäre Deutschland damit auch eine einzigarte Erinnerungslandschaft verlorengegangen. Das Grüne Band, die etwas andere blühende Landschaft? Tatsächlich gibt es wenige Orte in der Welt, die so stark Gedenken und Zuversicht in sich vereinen.

Sich in die Landschaft einbringen

Günther Heinze war einer von denen, die zupackten und es möglich machten, dass in ‘seinem’ ehemaligen Grenzabschnitt wieder gewandert werden konnte. Unweit seines Wohnorts kreuzt das Grüne Band den Rennsteig – den historischen Verbindungsweg zwischen Hoerschel bei Eisenach und Blankenstein an der Saale. Zusammen mit anderen Ehrenamtlichen machte Heinze den Wanderweg wieder passierbar und pflanzte Bäume entlang der von den LPGs zurückgegebenen Felder. Anschließend wanderte er den gesamten Rennsteig ab, 170 Kilometer, zusammen mit seinen Enkeln.

Wie war das als DDR-Grenzer?

In der Anfangsphase des Stammtisches hatte Heinze Bedenken, dass ihm seine Rolle als frührerer Grenzsoldat der DDR übelgenommen würde.

“Da gab’s viele falsche Vorstellungen—dass die Grenzsoldaten alle schießwütig waren, dass die Minen verlegten und so. Das wurde nicht von Grenzsoldaten gemacht, das waren Spezialtrupps.”

Die Leute hätten ihm aber zugehört und er begann, sich wohler zu fühlen. Oeder – der pensionierte bayerische Grenzpolizist – fügt hinzu, dass die wenigsten Wehrpflichtigen der NVA freiwillig an die Grenze kamen.

Berührungsängste gäbe es gelegentlich trotzdem noch. Besonders die Längerdienenden würden nicht gern über ihre Zeit an der Grenze sprechen. Zum Teil klinge Ost-West-Gegrummel mit durch:

“Ich lass mir doch nicht von denen (Wessis) die Taschen vollhauen” (Lügen erzählen). “Und die Berufssoldaten, von denen kommen ganz wenige zum Stammtisch, die haben ihre eigenen Treffen. “

Eine Ausnahme ist Pierre Schürner, 75, der zehn Jahre lang an der Grenze bei Blankenstein im Einsatz war. Er antwortet offen auf Fragen wie die nach dem Schießbefehl.

“Grenzsoldaten wurden jeden Morgen angewiesen—das wurde “vergattern” genannt: Grenzverletzer sind festzunehmen bzw. unschädlich zu machen oder zu vernichten. Das heißt dann einen Schuss entweder in die Beine, und wenn der (Flüchtende) nicht stehenblieb, einen gezielten Schuss.“

Und wenn ein Soldat mal absichtlich danebenschoss, oder gar nicht? Schürner weiss von keinem Fall, in dem ein Soldat bestraft wurde.

“Das musste jeder mit sich selber abmachen.”

Wohl aber wurden “erfolgreiche” Schützen belohnt, mit Beförderungen oder einer Prämie. Schürner selber, wie auch Günter Heinze, ist heilfroh, dass er nie in die Situation kam, diese Entscheidung treffen zu müssen.

Tatsächlich beschreibt Heinze seinen Alltag an der Grenze als eher langweilig: “Wir mussten jeden Tag unsere 10-20 km ablaufen, im dunklen Wald”. Radio, Fernsehen oder Zeitungen konnten die Wehrdienstleistenden vergessen, und so bekam Heinze auf “seiner” Seite der Grenze nie mit,

wenn irgendwo ein Fluchtversuch stattgefunden hatte. Fast klingt er neidisch auf Otto Oeder, der auf der bayerischen Seite alles mitbekam: Er war oft der erste Mensch im Westen, den die Geflüchteten zu sehen bekamen. Auch die Ballonflüchtlinge nahm er in Empfang, um 6:00 Uhr morgens an jenem denkwürdigen Septembertag 1979.

Bye-bye Zonenrandgebiet: Ein Dorf in Bayern droht rüberzumachen

Wie viele Orte im ehemaligen Zonenrandgebiet hatte Nordhalben darunter zu leiden, dass nach der Wiedervereinigung Fördermittel in den Osten flossen, die Zonenrandförderung und die eigene Industrie aber wegbrach. Zudem blieben die West-Berliner weg, die früher über die Transitstrecke den Frankenwald als naheliegendste Urlaubsgegend ansteuerten. Um auf die Misere aufmerksam zu machen, drohte Nordhalben 2006 der bayerischen Landesregierung damit, der gesamte Ort würde “rübermachen” und sich Thüringen anschließen.

Aber auch auf der Thüringer Seite produzierten die Fördermittel nicht gleichmäßigen Wohlstand. Der Ort Lobenstein verlor seine Schuhfabrik und seinen Elektrobetrieb. Blankenstein behielt zwar seine Papierfabrik, aber von den 1600 Arbeitsplätzen blieben nur 350. Pierre Schürner, der nach seiner NVA-Zeit dort arbeitete, betont, dass solche Verluste auch durch technische Umwälzungen bedingt waren, die zeitlich mit dem Ende der DDR zusammentrafen.

“Heute muss in der Papierfabrik keiner mehr schwer körperlich arbeiten”.

Und am Stammtisch höre er keine Ost-West-Beschwerden mehr.

Überhaupt scheinen die Leute in dieser Gegend eher pragmatisch veranlagt. In Nordhalben taten sich die Einwohner zusammen und bauten in einer Bürgerinitative einen Supermarkt und ein Künstlerhaus auf, retteten das örtliche Schwimmbad, und sanierten marode Häuser. Laut Otmar Adler, Stammtischler und Mitbegründer der Bürgerinitative, hat sich der Frust gelegt. Da seien so viele enge Bande über die ehemalige Grenze hinweg, die Leute hätten einfach ein persönliches Interesse daran, die Teilung hinter sich zu lassen.

Jahrhundertealte Verwandtschaftsbande

Im Falle von Nordhalben und Titschendorf besteht eine Verwandschaft der besonderen Art: Die Titschendorfer sind zum Großteil Nachfahren von lutherischen Nordhalbenern. Diese sahen nach der Reformation ihre Bürgerrechte unter dem Bamberger Fürstbischof schwinden und wanderten aus: 1610 zogen sie auf die andere Seite des Titschenbaches in das Hoheitsgebiet des protestantischen Hauses Reuß. 450 Jahre später fanden ihre Nachfahren sich deshalb im Sperrgebiet der DDR wieder. Das bedeutete Abgeschnittenheit von beiden Seiten: Bayern war wegen der deutsch-deutschen Grenze unerreichbar, DDR-Bürger aus dem Landesinneren durften nur in das Sperrgebiet “einreisen”, wenn sie dort Verwandte ersten Grades hatten. Dies auch nur mit einem Passierschein, der mindestens sechs Wochen im voraus beantragt werden musste.

Leben im Sperrgebiet: Restriktionen und Nischen der Rebellion

Die Einschränkungen waren hart, sagt Günther Heinze, dessen Wohnort ebenfalls im Sperrgebiet lag. Oft gab es Schikanen oder stoisches Bestehen auf Vorschriften. So bei einer Hochzeit, für die statt der beantragten 27 Passierscheine nur 26 genehmigt wurden: der für den Bräutigam fehlte. Doch mit einem Zwinkern erzählt Heinze, wie er sich in all der Einengung auch Freiräume schuf: So meldete er seine beiden Kinder zur “sozialistischen Kindstaufe” an, gab zwei gute Freunde aus dem heimatlichen Spreewald als Cousins aus und ernannte diese zu Paten. Das war riskant: Hätte jemand die Verwandtschaft geprüft, Heinze wäre wohl aus dem Sperrgebiet verwiesen worden. Er hatte Glück, seine Freunde bekamen fortan einmal im Jahr einen Passierschein.

Spuren im Wald: Grenzen über Grenzen

Schon lange vor der deutsch-deutschen Grenze war das Gebiet um den Frankenwald territorial zersplittert. Wer auch nur ein kurzes Stück am heutigen Grünen Band entlangwandert, trifft nicht nur auf DDR-Grenzsteine, sondern auch auf viel ältere Steine mit Buchstabenkombinationen wie KP (Königreich Preußen), KB für Königreich Bayern, oder Wappen wie denen der Herzogtümer Sachsen-Eisenach und Sachsen-Meiningen. Phantomgrenzen in der Erinnerungslandschaft des 20. Jahrhunderts. Dazwischen immer wieder Reste von DDR-Grenzanlagen und einfache Holzkreuze oder Gedenktafeln an Stellen, wo eine Flucht tödlich endete. Geschichte mit der Wucht der Realität.

Das geflügelte Wort der “blühenden Landschaften” wird of zynisch zitiert. Günter Heinze benutzt es auf eine angenehm aufrichtige Art. Von einem, der mit eigenen Händen die Landschaft seiner zweiten Heimat vom brutalen Schnitt der Grenze mitgeheilt hat – einem mit Bodenhaftung – kann man das so hören. Was ihm wichtig ist: Was 1989 geschah, war eine friedliche Revolution. “Darüber muss man sich freuen. Die Grenze war schlimm. Aber wir haben sie irgendwie weggesteckt.”